一、初見廈門:南洋風情的序章

當飛機降落在高崎機場,濕潤的海風撲面而來,我就知道,這座被稱為“海上花園”的城市將帶給我一場南洋舊夢的邂逅。廈門,這座與東南亞有著千絲萬縷聯系的城市,在近代曾是下南洋的重要起點,至今仍保留著濃郁的南洋風情。

第一天下午,我漫步在鼓浪嶼的街巷。日光巖下的老別墅,紅磚墻上爬滿綠藤,彩色的玻璃窗在陽光下閃耀著斑駁的光影。這些建于19世紀末20世紀初的建筑,融合了中西風格,正是當年南洋華僑衣錦還鄉后修建的宅邸。站在海天堂構前,仿佛能聽見留聲機里傳來的老上海歌曲,看見穿著旗袍的太太們搖著蒲扇,談論著南洋的生意。

二、南洋味蕾:舌尖上的文化交融

第二天清晨,我在八市的早市品嘗地道的沙茶面。這種源自印尼的調味品,經過閩南人的改良,成為了廈門的代表美食。濃郁的湯底里,花生醬的香甜與沙茶的辛辣完美融合,配上新鮮的海鮮,讓人回味無窮。

午后在中山路步行街,我發現了更多南洋美食的蹤跡:金黃的炸五香卷、香甜的花生湯、Q彈的土筍凍...這些小吃背后,都有一段下南洋的故事。老字號“黃則和”的花生湯店里,墻上掛著的舊照片訴說著創始人從南洋學藝歸來的經歷。

三、華僑記憶:歷史的見證者

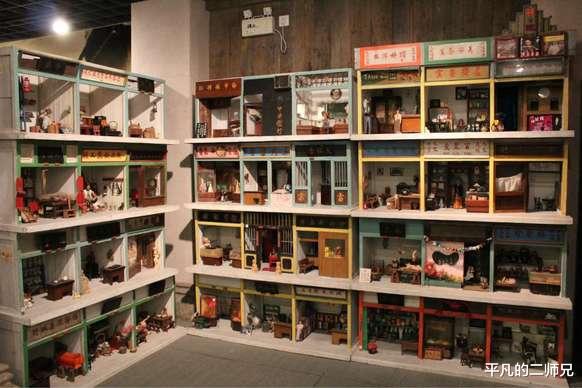

第三天,我專程拜訪了華僑博物館。這里收藏著無數南洋華僑的回憶:褪色的船票、泛黃的家書、老式的打字機...每一件展品都在訴說著那個時代的故事。展廳里復原的“僑批館”場景特別打動我——那些薄薄的信紙,不僅承載著匯款,更寄托著海外游子對故土的眷戀。

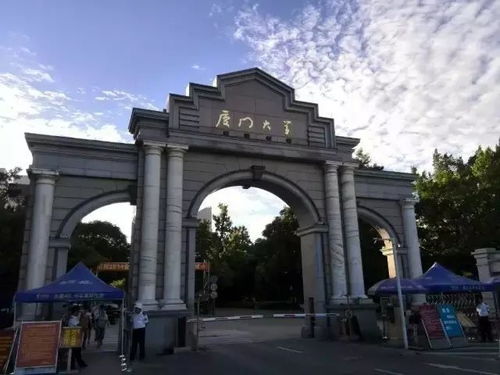

在集美學村,陳嘉庚先生傾資興學的精神依然在傳承。嘉庚風格的建筑群,屋頂是閩南傳統的飛檐翹角,墻身卻是西式的廊柱結構,這種獨特的建筑語言,正是南洋文化交融的最佳詮釋。

四、告別時刻:南洋舊夢的延續

離開前的傍晚,我坐在環島路的沙灘上,看著夕陽將海面染成金色。對岸的鼓浪嶼在暮色中宛如海市蜃樓,那些老別墅的輪廓漸漸模糊,仿佛就要隨著最后一縷陽光消失在時光深處。

三天的廈門之旅,讓我真切地感受到了這座城市的南洋基因。它不只是存在于老建筑、老街道中,更融入在了廈門人的生活方式、飲食文化乃至精神氣質里。這座城市的每一個角落,都在輕聲訴說著那段跨越海洋的故事。

當我登上返程的航班,透過舷窗最后望了一眼這片土地,我知道,這場南洋舊夢不會就此結束。因為廈門,本身就是一場永遠做不完的南洋夢。